第147回 東京小説読書会の報告

- tokyonovelsparty

- 2019年9月28日

- 読了時間: 6分

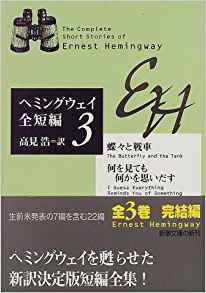

こんにちは!SHOKOです。2019年9月27日、東京小説読書会「長篇(シリーズ)読破版」の第19回目として、ヘミングウェイ全短編3“蝶々と戦車 何を見ても何かを思いだす”(新潮文庫)を課題本に読書会を行いました。

7月に始まった本シリーズの読書会もいよいよ最終となりました。3巻目の短編集は、ヘミングウェイ自ら取材したスペイン内戦がベースになっている作品や、生前未発表の作品など、シリーズの中でも一番ボリュームがあり、読み応えのある一冊でした。読書会初参加の方を含む7名で、作品について作家について大いに語り合いました。

以下、ネタバレを含みます。

1→2と読んできて、3が一番読みやすかったなぁ~という印象だったのは私だけではなかったようです。年代ごとにまとめられているだけあって、1から読み始めたことで、時代と作家の変遷が作品を通して実感できました。

本巻は1や2にくらべて、戦時色、ハードボイルド感が特に強いです。エンタメ感もあると思います。3から読んだら1には抵抗感じるかもしれない、という見解もありました。なるほど…。個人的には、この読書会のおかげで、挫折することなく読了しました。きっと、こういう機会がなかったら、読みたいタイトルだけ拾って読んでいたかもしれないので本当によかったです。

今回一番人気のあった作品は「密告」でした。(なんと7名中4名の方の推し作品です。)スペイン内戦中のマドリードの酒場“チコーテ”でのある夜の事件です。ファシスト側のスパイである古い常連客を、保安警察に密告しようとするウェイターに、同じく常連客である作家(主人公)は保安部の知り合いを紹介します。他作品にも何度か登場する、この“チコーテ”は、スペインで最高であるだけではなく、世界でも最高の酒場の一つで、酒が素晴らしいとあります。(行ってみたい!) 主人公が“チコーテ”に入ってから出るまでの一連の出来事が、洒落た会話と一貫して無駄のない文章で綴られています。作家が冒頭で、“肉の塊”を入手して、今夜はごちそうだ♪という楽しい気分で酒場を訪れるのですが、この浮かれた気分を表していた“肉の塊”が、その後、スパイとして逮捕された人物の末路を暗示しているようだ、という感想がありました。また、最後の文がめちゃくちゃハードボイルドでかっこいいと絶賛する方が多かったです。というか、もうこの作品が最初から最後まで、一分の隙もなくかっこいいいです。何が起こって、これからどうなるか、という流れがとてもわかりやすくて、読んだ後にとても余韻が残る作品でした。

次に“これ!”と挙げる方が多かったのが「アフリカ物語」という、少年と象の不思議な連帯感が面白い、ハードでボイルドなものとはちょっと毛色が違う作品でした。少年が主人公の作品は他にも収録されているのですが、子供特有の“いやらしさ”が感じられて面白いというご意見がありました。すごく納得。大人たちや自分を取り巻く世界を深く洞察している彼ら(少年)特有の気持ちが巧に描かれていたと思います。

また、妹が兄を好きすぎる「最後の良き故郷」をハラハラしながら読まれたという方がいました。本編の大部分が兄と妹の会話になっているのですが、他の作品同様噛み合ってない感じや、その中から読み取れる“妹は置いていきたいな”という兄(ニック)の気持ちが読み取れるという方がいました。兄弟のいる参加者の方々に、この関係性ってどう?と聞いたところ“ちょっとここまではない…”という方と、“たぶんニックと同じようにあれこれ世話をやいちゃうだろうな”という回答がありました。

これ以外にも男女の会話が印象的な作品として“異教”というラブストーリー(?)があるのですが、他の作品も含めて全体的な共通点として、男同士の息の合った掛け合いにくらべて、とことんかみ合ってない男女の会話が話題になりました。このなんともちぐはぐな感じが“男女間の溝”を象徴しているようだというご意見がありました。とはいえ、どの台詞もかっこいいんですよね。また、どうして“異郷”なのかしらん?と思っていたのですが、原題“The Strange Country”ということで、” Strange“=”Not Familiar”ということで、旅をしている二人の状況、また、男と女が異なるものという意味もあるんじゃ?というご意見が興味深かったです。

個人的にすごい!と思ったのは「橋のたもとの老人」というたった4頁の作品でした。戦火から逃れてきた老人と、迫りくる敵の橋上を偵察にきた私と(主人公)の行きずりの何気ない会話なのですが、その前後の物語や戦争の悲惨さを強烈に想起させるーと感動しました。この老人が男性だったから物悲しい印象を受けるんでは?というご指摘がありました。確かに、こういう非常時下では、女性はもうちょっと生きるために強く立ち回るかもしれないです。世話をしていた動物たちのことに思いをはせるより、明日どうしようと考えてしまうかもしれません。

他にも戦争をモチーフにした短編が多くありました。いずれも、作者自身が体験してきたスペイン内戦がベースになっているようですが、アメリカ人という立場で、当事者をちゃんと描こうとしている、感傷的な部分を排し、ドライに淡々とした文章から、「十字路の憂鬱」のように、戦時下でも非情になりきれない人間の姿がよく伝わってきます。

今回は1-2以上に私小説的な要素が強い印象だったということで、作者自身について話題になりました。作中の親子や恋人同士の距離感が、ちょっと常人と違うんでは?(特に家族に対して、少し冷淡では?) 、と思ったのですが、ヘミングウェイがあまりに多くのことを体験し見すぎているから、それにかかわってこない身近な人たちと感情をシェアすることが難しかったんじゃないか?それゆえ、心情的な距離が遠くなってしまうのではないか?戦時下でたくさんの他者の死を目にしたことが、死を客体化するような作品の創作につながったのでは、というご指摘がありました。さらに、その作品における女性のイメージが画一的なことに関して、作家自身の表には出さない女性的な部分(母性や女々しさや感傷)を、作中のヒロインに昇華させているようにも見えるという方がいらっしゃいました。ちなみに、参加者の女性陣から、どのヒロインにも全く共感しないけれど、男性の考え方には比較的共感できるという声があがりました。

自分とは違う意見を聞けば聞くほど、一人で読んでいて気づかなかった部分が明らかになりワクワクしました。また、本シリーズを通して、ヘミングウェイの他作品も読みたくなった、やはり短編がいいな!と思うようになった、現代の小説家にはない凄みがある等々、楽しく作品を鑑賞するのに、この会が少しはお役に立てたようで嬉しく思いました。ここでは紹介しきれないほど(私の能力の限界のせいで…)貴重な興味深い感想を持ち寄っていただいた参加者のみなさま、本当にありがとうございました!

さて、来月からのシリーズでは一転してマッチョの対極(?)、“もののあはれ”について考察していきませう。6月に亡くなった田辺聖子さんの“新源氏物語”で開催予定です。皆さんのご参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

2019.9.27開催、9.28記

コメント