第143回 東京小説読書会の報告

- tokyonovelsparty

- 2019年9月2日

- 読了時間: 7分

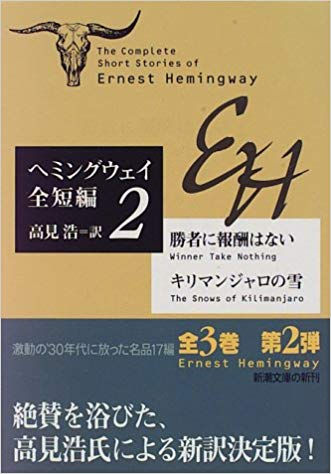

こんにちは!SHOKOです。2019年8月30日、東京小説読書会「長篇(シリーズ)読破版」の第18回目として、ヘミングウェイ全短編2“勝者に報酬はない キリマンジャロの雪”(新潮文庫)を課題本に読書会を行いました。

シリーズの第2弾である本短編集には、キー・ウエスト時代のヘミングウェイの作品が主に収録されています。1928年にフランスから海を渡り、このアメリカ最南端の島であるキー・ウエストに、二番目の妻とともに移り住んだヘミングウェイは、1936年ごろまで、ここを拠点にして創作活動をつづけました。

以下、ネタバレを含みます。

前回のシリーズ1はドライ、ハードボイルド感強めだったのにくらべ、今回はウエット、繊細な感じがした、読みやすいという印象を持たれた方が多かったようです。シリーズ2に収録されている “キリマンジャロの雪”や”フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯“などは、ヘミングウェイの作品のなかでも傑作の呼び声が高いものですが、他の作品についても一篇一篇読み終えるのがもったいないような、深い余韻の残るものばかりでした。

★勝者に報酬はない

■嵐のあとで

冒頭から一気に物語に惹き込まれました。難破船のイメージ、特に水中に女性が浮かんでるという描写は、悲惨な事故の後とはいえ、幻想的で美しいですよね。

■清潔で、とても明るいところ

“推し作品”としてあげる方の多い作品でした。夜中のカフェの光景、常連の老人とウエイターたち、、会話で構成されている10頁程度の作品から、絵画的なインスピレーションがわいたという方が何人かいらっしゃいました。エドワード・ホッパーの“ナイトホークス”や、ゴッホの“夜のカフェテラス”等々、一つの作品から広がるイメージの多様さが興味深かったです。

■世の光

シリーズ1から引き続き女性をディスってますやん、、というご意見と、巨体の娼婦は“生命力”を表現しているのでは?というご指摘に感心しました。

■神よ、男たちを楽しく憩わしめたまえ

“やめとけって言ってるのにやっちまう…”に対して“だからやってあげればよかったのに…”という相反する印象が、シリーズ2の裏テーマでは?という見解がありました…。

■海の変化

“海”が女性名詞なので、心変わりした妻がタイトルのイメージかと思ったのですが、実は男性の変化を表しているのでは?というご指摘がありました。妻が女性の愛人を作って去っていくとき、それまでの妻に対するネガティブな夫の気持ちが、女性二人の関係性への興味に転じているようにみえる、という解釈が面白かったです。

■最前線

お馴染みニック登場です。戦況の悲惨さから狂気を帯びてくるニック、頭がおかしくなっている様子を淡々と描いていて凄いと、熱く語ってくださる参加者の方がいらっしゃいました。個人的には、さらーと読んでしまっていたのですが、ここまで“バッタ”についてマニアックに語るって、確かに尋常じゃない!

■オカマ野郎の母親

誰目線?と不思議な感覚で読んでいましたが、第三者が語っているからこそ、本人以外にはわからない事実に奥行きを感じさせるらしいのです。(なるほど)

■ある新聞記者の手紙

相談者の女性の子供は夫の子供じゃないよね?と夫の子供でしょ?と意見がわかれました。(男性のほうが比較的優しい解釈をしています…)

■スイス賛歌

“旅行に行きたくなった!”という感想を聞いて、なるほどそういう読み方があるのか!と感心しました。駅舎のカフェというスペースにスイスの文化的な背景を感じる、新橋駅周に置き換えたら成立しない描写かもしれません…。列車を待つ間、温かいカフェでゆっくり何をするでもなくその場の情景や会話を楽しむというのは(スマホもないし)、贅沢な感じがします。

■死ぬかと思って

なんとも微笑ましい父子の会話です。これがヘミングウェイの実体験に基づいた作品だったらもっと素敵な感じがしますよね!

■死者の博物館

これまた悲惨な戦場の様子が淡々と描かれるのですが、前半後半とトーンがだいぶ違う不思議な作品でした。

■ワイオミングのワイン

フランス語が全部カタカナで読みづらかった…。英語とフランス語の使い分けのニュアンスを日本語で伝えるという、ウルトラC的な翻訳が話題になりました。 “お客様をもてなす”ということを重要視している土地で、それができなかったという“恥”の感じがよく描かれているというご意見がありました。(みんなちゃんと読んでるなぁ…)

■ギャンブラーと尼僧とラジオ

“尼僧”さんが一般的なイメージのそれと違ってなんだか可愛らしいですね。メキシコ人とロシア人が強盗に襲われて…というところで、ロシア革命やメキシコ革命が関係あんのかしらん?とか思ったのですが・・・。

■父と子

これは、ラストが消化不良という感想と、冒頭が秀逸なので“推し”としてあげる方がありましたね。確かに、淡々と描写される景色が、美しい映像となって目の前に浮かび上がるような臨場感のある作品です。

★世界の首都

その短さのわりには、群像劇として様々な人間がモリモリ描かれているのが見どころです。主人公の少年を取り囲む“世界”は、彼がいなくなっても続く、死も一連の事象のひとつ、だから“世界”というタイトルにつながる、というご指摘がありました。“やめとけって言ってるのにやってしまうシリーズ”です・・・。

★フランシス・マカンバーのみじかい幸福な生涯

今回の参加者支持率No.1の作品です!!“マカンバー夫人は故意に夫を撃ったのか?事故だったのか?”という話題で盛り上がりました。射撃を嗜んでいるという参加者の方曰く「距離的に間違って当たるということはないのでは」ということです。また、彼女は決して夫が嫌いなわけではなく、気持ちの浮き沈みは夫婦間で何度も繰り返されてきたことで、夫の臆病な部分も含めて妻はまるっと好きだったんではなかったのかな→ゆえに事故というご意見もありました。計画的ではないにせよ、衝動的な殺意にかられての行動だったのでは?など、読む人の数だけ解釈があるようです。

タイトルの“みじかい幸福な生涯”についてですが、実際35歳の死というのは確かに早世ですが、彼の場合、銃殺される直前、生まれ変わろうとしていた(意識が)、今までの(臆病な)彼とは違う人格が、表出する前に終わってしまったように見える、というご指摘がありました。マカンバー氏が生まれ変わり(精神的な部分で)、この後の人生が続いた場合、もしかしたら妻と別れたんじゃないかなーと個人的に思いました。それを感じてしまった妻が故意に銃殺したとも考えられると・・・。

ヘミングウェイシリーズで度々話題になりますが、作中の女性の描かれ方が現在とだいぶ違います。その時代のジェンダー観のサンプルとして興味深いというご意見がありました。マカンバー氏の臆病さ、卑屈さが“男の恥”という、描かれた時代の(作者の?)価値観も伺えます。

また作中、突然ライオンの気持ちになる場面があり興奮してしまいました。対象に近づきすぎて対象になってしまう、超絶近景描写は新鮮でした。

★キリマンジャロの雪

個人的に大好きな作品です。“フランシス・マカンバー~”に対して、こちらは死の表現がとても幻想的だと思いませんか?どの作品にも作者自身が投影されている印象ですが、本作はよりその影響が濃い気がします。作中に出てくるパリの回想シーンは、自分の思い出話のようなファンへのアピールなのでは?というご指摘がありました。そして、なんといっても…複数の参加者が既読、さらに推薦の声があがった、本作が効果的に用いられてる吉田秋生さんの名作漫画、“バナナフィッシュ”、未読の方は合わせてぜひ・・・。

シリーズ2全体を通して、“死”が何度も繰り返し描かれていました。人生のある瞬間、恍惚のなかに訪れる死は作者の理想のイメージだったのでしょうか。自転車にのった巡査のような死神が迎えにきたら、そんなに抵抗ないかもしれません(たぶん)。。

一人では考えがおよばなかったところまで補って余りある読書会でした。さらに、この機会に長篇にもチャレンジしようかな等、ヘミングウェイ作品を今までより身近に感じられるようになった方がいたようで何よりです。参加者の皆さんありがとうございました!

次回はいよいよ短編シリーズの最終回、「蝶々と戦車 何を見ても何かを思いだす」“ヘミングウェイ全短編3”で開催します。

2019.8.30開催、9.2記

コメント