第111回 東京小説読書会の報告

- tokyonovelsparty

- 2019年5月12日

- 読了時間: 42分

2018年12月19日、ガブリエル・ガルシア=マルケス著『百年の孤独』を課題本に、第111回東京小説読書会を開催しました。

以下は当日の発言記録です。

〈参加者〉

N:初読・男性

K:初読・男性

S:初読・女性

Y:初読・女性、61ページまで読了

T:再読・男性、途中参加

U:初読・男性、進行・記録係

※途中、性差による印象の違いに言及したため、参加者の性別を併記させていただきました ※参加者同意のもと録音させていただいたこと、念のため付記させていただきます

〈議事録〉

U:本日はご参加くださり、ありがとうございます。まずは読み終えての率直な感想を一言ずついただけますか? Nさんから時計回りにお願いします。 N:一言でいうなら、まぎれもない傑作だと思いました。大河ドラマを1年間見続けてきたような、そんな気分です。

K:壮大で緻密な絵画を見たような感じがしました。日本でいうと『洛中洛外図』、西洋絵画ならブリューゲルの『バベルの塔』のような、とにかく規模は大きいのだけれど、細部まで緻密に描かれている絵画という印象です。俯瞰すると全体像を捉えられるのに、俯瞰しすぎると次第に分からなくなってくる、そんな印象でした。

U:なるほど。Sさんは?

S:うーん、一言では言えないですね(笑)。難しいです。

Y:私はまだ61ページまでしか読めていないのですが、一言で言うと、61ページの時点では、なぜこれがノーベル賞を取ったのか分からないです(笑)。 U:そうですか。どうか最後まで読んでください。そうすればわかると思いますよ。

情報過多の物語

U:僕は、究極のホラ話だな、と。それと、もしも作家がこれを読んだら、絶対に「自分もこういうのを書きたい」と思うだろうなと思いました。または、そこまで思わなかったとしても、これを読んで作家を志す人は少なくないだろうなと、それだけの力がある作品だと思いました。

N:確かにそうですよね。すごく面白いフレーズも多くて、とある人物の言葉で、〈文学は人をからかうために作られた最良のおもちゃである〉というものがありまして……。

Y:おぉ!

U:それはまたいい言葉ですね。

N:これは後半に出てきたんですけれども。

U:あ、『百年の孤独』の中のフレーズですか。

N:そうです(笑)。最後の世代のアウレリャノの友だちの一人です。

U:最後のアウレリャノというと、バビロニアですか?

N:そう、バビロニアの4人の友だちの1人です。〈文学は人をからかうために作られた最良のおもちゃである〉と。

U:全然、覚えてないなぁ……。何ページあたりですか?

N:印を打っておけばよかったですね※1。

※1:441ページにあるアウレリャノの友人アルバロの言葉。以下、ページ数は新潮社2006年の改訳版による。

Y:Uranoさんの付箋ポイントではなかったんですか。

U:そうですね。もしかしたら付箋をしたのに忘れているのかもしれませんけども。そもそも情報量がとてつもなく多くて……。

K:情報量多かったですよね。今回、初めて得た読書体験なんですけど、本を読み終わって何年か経って読み直すと、細部を覚えてなくて「これ読んだっけ?」と思うことがありますよね。『百年の孤独』に関しては、この前読み終えたばかりなのに、もう「これ読んだっけ?」という感覚になっています。かと思えば、部分的には「ああ、これ読んだ、読んだ」と思える、不思議な感覚になります。

あとみんなが通るであろう、「お前はどのアウレリャノなんだ」問題です(笑)。

Y:そう(笑)、そこはついていけません。

K:そこが中盤の山です。

U:それもあって、読むのに時間がかかります。

Y:どのくらいかかりました?

N:16日かかりました。

Y:私は今年中の読了を諦めました。

U:Sさんは?

S:2週間くらいですね。

U:Kさんは?

K:途中で間隔があいてしまったんですが、普通の小説だと100ページで1時間くらいなんですよ。でもこれだと半分くらい、1時間で50ページくらいでしたから、500ページなので10時間くらいか、もうちょっとかかっていると思います。日数でいうと10日くらいに分けて読みました。

U:僕は1時間で30ページくらいしか進まなかったですよ。

K:そんな感じですよね。

U:つまり、1ページに2分です。時間をかけ過ぎだろうって、自分でも思いますが(笑)。

K:読んでると疲れますよね。

U:そうそう。疲れて「ハァ」と一息つく時間もあるので、結果、時間がかかったかなと。あと、ノートに書きながら読んだので。

N:登場人物を?

U:はい。

Y:歴史の勉強みたいですね。

U:それによっても時間を取られました。

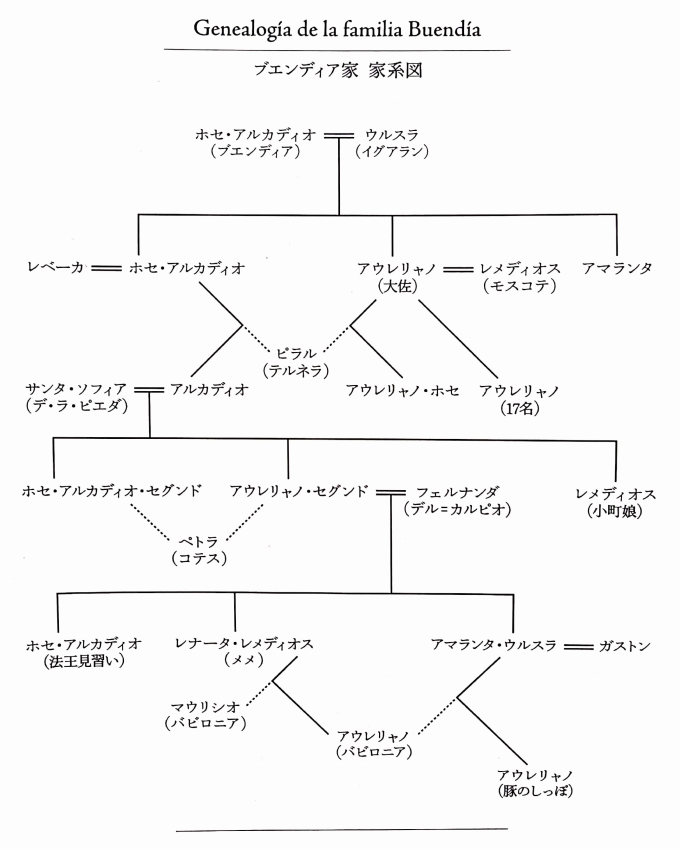

Y:よく小説の最初のページに、系図や登場人物一覧が書かれたものがあるじゃないですか。私、いままでその存在を小馬鹿にしてきたんですよ。「こんなのなくても分かるでしょ」って。でも今回初めて、何度も見返しています。誰かなって。この「アウレリャノ(17名)」って何だろう。

新潮社『百年の孤独』6ページより転載

K:気になりますよね。

Y:『百年泥』※2は、「なるほど、これにすごく影響を受けているんだな」と、61ページの時点でも感じました。

※2 石井遊佳著、新潮社、2018年初版。第158回(2017年下期)芥川龍之介賞受賞。

K:さっきUranoさんが話した、この本を読んで真似をしたいとか、影響を受けたとかいう作家がけっこうたくさんいて、僕がこの本を最初に知ったきっかけが池澤夏樹さんなんですよね。池澤さんが『百年の孤独』にベタ惚れして。

Y:そうなんですね。

K:『百年の孤独』を読み解くには家系図だけでは足りなくて、いろいろと分解して、その体験も踏まえて『マシアス・ギリの失脚』※3という作品を書いたらしいんですけど。でも、書き上げてみると「なんかちょっと違う」と、本人も話しているみたいなんですが。

※3 池澤夏樹著、新潮社、1993年初版(のち文庫)。第29回(1993年)谷崎潤一郎賞受賞。

Y:池澤さんは日本語訳が出る前に原書で読んだと話してました。

K:そうです。

U:大江健三郎も影響を受けているというか、完全に真似してます。

Y:大江が影響を受けたほうですか?

U:『同時代ゲーム』※4という、明らかに『百年の孤独』がフォーマットになっている作品があるんですが、それは四国が舞台なんですけど、神話のころから始まって、不思議な出来事が起きて今に近づいてくるというのが完全に同じです。安部公房も雰囲気は似てますが、時代としては安部公房のほうが古いですよね? こういうのが一時期、はやったんですかね※5。

※4 大江健三郎著、新潮社、1979年初版(のち文庫)。

※5 朴利鎮「安部公房の<亡命文学>論:安部公房が語るガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』」(待兼山論叢 文学篇45号)に、次の指摘がある。「日本でガルシア=マルケスと似た世界を描く大江健三郎や中上健次に比べて、安部とガルシア=マルケスの直接的な影響関係はない。しかし、当時すでに国際的な作家と評されていた安部は、ガルシア=マルケスに対して同時代作家としての仲間意識を強く表明していた。」

面白くなる瞬間

Y:皆さんは「この本がすごい」って、何ページくらいで思いました? 私は「もしも自分が編集者だったとして、新人がこれを持ち込んだとしたら、果たして通すだろうか」と思いながら読み始めました。

U:確かに持ち込み原稿だったら「読むだけ無駄」と思われるかもしれません。でも、最初のメルキアデスのもとへジプシーが不思議なグッズをもって現れたシーンは面白く読みました。

K:僕もそこから面白くなりました。

U:それで80ページくらいまでは一気に読めたんですが、芥川賞ノミネート作の予想もしなくちゃいけなかったので、しばし中断しているうちに読書会の開催日が近づいてきて、残りは3日で読みました。12~13時間はこれにつぎ込んだと思います。

Nさんは「まぎれもない傑作だ」と確信を得たシーンはありましたか?

N:最初のホセ・アルカディオが亡くなるときの演出がけっこういいな、と。

U:明確に死ぬシーンってありましたっけ? 最初のホセ・アルカディオは、自分の意思とは関係なしに、気づいたら栗の木にしばられていましたよね。

N:そうです。そのあとで臨終を迎えて、どこからか花びらがたくさん舞ってくるんですが、その演出がすごくいいな、と。それで、あまりにも花びらが多くて家畜が窒息死したと(笑)。

K:死んだ人がいきなり甦ったりもしています。

U:そうそう。メルキアデスも2回復活してます。

K:最初のホセ・アルカディオも復活してた気がします。

U:復活というか、亡霊として出てきます。

N:そう、亡霊です。自然死で死ぬ人と、殺されて死ぬ人で分かれます。ホセ・アルカディオは、マコンドをつくった第一人者で、彼をいたんで花びらが舞い降りてくるというのは、なかなか素敵な演出だなぁ、と。

U:死ぬ場面、ちゃんとあったんですね。読み返すと、169ページでは棺桶もつくられてますね。そういえば、棺桶をつくる描写は全編を通して多かった気がします。黄色い蛾も印象的でした。

K:あと、おまるが72個という描写が面白かったですね。72ということに何か意味があるんですかね?

N:メメの学友のくだりですね※6。

※6 304~305ページ。メメが4人の尼僧と68人の級友を屋敷に連れ戻ったのを見て、母フェルナンダが72個のおまるを買い込んだ。

K:Yさんはまだ61ページだと、アウレリャノ・ブエンディア大佐の謎はまだわからないですよね?

Y:ぜんぜんわからないです。とにかく字面を追っていこうという段階です。

K:アウレリャノ・ブエンディア大佐が銃殺されるシーンがあるんですが、ガルシア=マルケスの『予告された殺人の記録』にも似たようなテクニックが使われてます。

U:先にネタバレしておいて、そこに至る経緯がつらつらと書かれていく手法ですね。

Y:映画みたいですね、まず大きな場面があってから回想に入るというのが。

S:私は特に、これといって印象を持つことなく終わったという感じですね(笑)。

U:「傑作だな」という感じは受けませんでしたか?

S:あまりなかったです(笑)。

U:でも、ラスト3ページは「すごく格好いいな!」とか思いませんでした?

S:ラストはいいですね。

K:夢オチじゃないけど。

U:確かに「夢オチか?」とは思いましたが、「いやいや、これは夢オチではない」と自分に言い聞かせました。

S:とにかく必死に読んでたら終わったという感じです。

T:遅くなりました、Tと申します。

U:お越しくださりありがとうございます。Tさんは確か以前も読まれてるんですよね? 今回で2回目ですか?

T:そうですね。久々に読んで。

U:内容は覚えてましたか? 僕は読み終えたばかりなんですが、あまり細かいところを覚えておけない小説だろうなという気がしています。

T:だいたい覚えてましたよ。細かい筋は忘れてましたけど、キャラクターは覚えてました。たとえば、土を食べる少女とか、チョコレートを飲んで浮遊する人とか、匂いを発して男を釣っていく美女とか。そういう人は覚えてました。物語はちょっと忘れてましたけど、いいお話だな、と改めて思いました。まるで会社を立ち上げて、最後は倒産していくというような、そんな感じですよね。きれいさっぱりとなくなっていく。

U:全体を通しての、ストーリーらしいストーリーは、あまり強くないかもしれませんね。むしろ、細かいエピソードがいくつも連なっているような。

Y:私はむしろ、あらすじを読まされているような感じです。まだ61ページなんですけど、何か1冊の小説のあらすじをまとめたものを、延々と読まされているような感じです。

K:読み終わった者の感想として、どこから読んでも、どこを読み返しても読めると思いますよ。

N:基本的には、同じことの繰り返しですものね。

印象的なシーンと描写

K:そんななかにも印象的なシーンが随所にありますよね。有名なシーンらしいんですけど、小町娘のレメディオスがシーツとともに空に消えていくところとか、僕は印象に残ったんですけど、ここは『百年の孤独』のなかでも有名なシーンらしいです。

U:そこは確かに印象的でした。あとは、耳から糸を引くように血が流れて死体のありかを教えたシーンとか。

K:脈絡がないんですよ。突然、雨が降り出して、それが4年11カ月と2日続いたとか。そういうことが普通に書かれているのも面白いです。

U:曜日の描写もやたら出てきました。

K:曜日? ありましたっけ?

U:それが起きたのは何曜日だった、とか。

T:覚えてないです。

U:月曜日が3日続いたところとか。

S:ありました。でも、「言われてみれば」っていう感じで、意識して読んでいませんでした。

U:そうですか。けっこう重要なポイントだと思ってたんですよ。特に月曜日が重要で、3日続いたりとか、特定の部屋だけ3月の月曜日のままだったり。

Y:いま、パラパラとめくっていっても、「12月のある火曜日」って書かれます。

U:そうそう、そんな感じです。なんでこんなに曜日にこだわるのかな、と。対照的に時間経過は丁寧に書かれていないんですよ。気づいたら20年経っていたりする。かといって、突然「それは午後何時何分のことだった」という表現が出てきたりする。でも、そいうのが始まると「あ、これは何か起こるな」と読者としてそわそわし始めて、実際に「あ、死んだ」という結末を迎えることもありました。

小町娘が昇天するところは280ページで、〈午後の四時も終わろうとする風のなかを抜けて〉とあるんですよね。これ死んだわけじゃないんですよね? 死んで空に行ったんですか?

N:生きたまま昇天したという感じですよね。

Y:「午後の四時も終わろうとする」ということは、4時55分とかですかね? でもこれって、海外の言い回しなのかな。初めて聞く言い回しです。4時55分だったら、ふつう「5時近く」って言いませんか?

U:そうですね、確かに。

K:「解説」で梨木香歩さんが書かれてますけど、女性はすごくキャラクターが書き分けられて個性が豊かなのに、男性はアルカディオかアウレリャノですよね。

U:途中で、名前によって性格が決まるという描写がありました。

K:アウレリャノは内向的だが頭がよく、ホセ・アルカディオは衝動的で度胸はいいが、悲劇の影がつきまとう。

U:名前へのこだわりというか、宿命的なものがすごいです。みんな、名前を変えたがっているのに、気づいたらその名前を負っている。時代背景もあまりよくわかりませんでした。

N:19世紀前半から20世紀前半あたりだと思います。

U:史実も少し入っていますよね。

K:3000人の大虐殺も史実がベースになっているようです。政党が2つに分かれているところも、ものすごく脚色されているのでしょうけど、史実っぽく読めます。南米の歴史に詳しければ、もっと面白く読めたのかもしれませんね。

U:読んでて意外だったのが、自動車とか飛行機がよく出てくることです。

N:そのあたりは20世紀前半であることを感じさせます。

U:外の世界もリアルで、ヨーロッパとかアフリカが出てくるし、日本も出てきました。そのことからも、地球上に実在する場所を描いているということはわかるんですけど、それにしても全体が靄に包まれているような感じでした。

Y:61ページの時点では古代の話かと思いました。

U:冒頭はそんな感じです。これ、章立ては明記されてないですが、全20章構成になっていて、61ページのところは第3章なんですよ。それで、3章までが一つの区切りなんです。次の4章から時間が少し飛びます。Yさんの読んだ範囲では、アマランタは生まれてますか?

Y:覚えてませんが、レベーカは出てきています。

U:それならもう生まれてます。その、生まれたばかりのアマランタが、次の第4章では一人前の娘になっています。

Y:あれか、ジプシーと一緒に逃げていった男の……。それは別か。

N:それはホセ・アルカディオの長男で、名前がホセ・アルカディオですね(笑)。ジプシーについてマコンドを出ていくんですが、そのあとで子どもを2人もうけて、男の子はアルカディオ、女の子がアマランタです。

U:どこかに、みんなを区別するためにアルカディオと名付けたと書いてあった気がするんですけど、何の区別になるんだろうって思います(笑)。

Y:持ち込みの原稿だったら、「名前を変えたら?」ってアドバイスしたくなりません?

U:でも、これは最後まで読むと、名前を変えたらダメだというのはわかると思います。単に複雑にしようと思って、同じ名前にしているのではないです。

S:私も名前を変えたらダメだと思います。

Y:そうですか(笑)。

百年読み継がれる傑作

Y:読み終わったら、「確かに孤独が描かれているな」と思いましたか?

K:ネタバレに近いんですけど、一番最後の豚のしっぽのアウレリャノが、初めて、愛のもとで生まれた子どもだという表現があるんですよね。ずっと孤独だったものが、愛を知ったことで終わると。

U:そういう解釈なんですか?

K:ガルシア=マルケスを尊敬する梨木香歩さんが、確か「解説」で書いてました。

Y:それで「百年間の孤独」というわけなんですね。

N:家族はいっぱいいても、一人ひとりは孤独だったということですね。町も孤独でしたけども、タイトルは「家族のなかの孤独」を指しているのではないでしょうか。

U:僕はウルスラのことを言っているのかと思ってました。

K:150歳くらいまで生きてましたよね。

N:145歳を超えたときから、歳を数えるのをやめたと書かれてました。

U:冒頭にも200歳の人が出てきます。フランシスコ・エル・オンブレです。200歳近い老人で、人びとの噂を歌にして広めていくという。いきなり200歳近い人物が出てきて、「あぁ、これは時間軸がめちゃくちゃな世界なんだな」と。

Y:読みながら、頭のなかに世界観が出来上がるのに時間がかかるかなと思いました。

U:映像はあまり思い浮かばなかったですね。たとえば、登場人物が出てくる家の様子とか。あとは、発表が意外と新しい作品なんだとも思いました。1967年ですけど、もっと昔だと勝手に思い込んでいました。

Y:まだ61ページですが、「これって万人受けする作品なのかな」と思いながら読んでます。ノーベル賞を受賞したのも、いろんな人がいいと思ったからですよね。

U:最後まで読んだら、「いつまでも読み継がれていく作品だろうな」と感じるのではないでしょうか。

N:今後100年は残る名作だと思います。

Y:そうなんですね!

K:僕は一生の一冊にしようと思っています。

Y:そんなによかったんですか!

U:懐疑派のSさんはいかがですか?

S:正直、「うーん……」という感じですね(笑)。

U:傑作かどうかは、人それぞれですからね(笑)。でも、「うーん」と思いながらも最後まで読んだのはなぜですか?

S:「うーん」と思いながらも、面白かったですからね。でも、「どこが面白かったのか」と聞かれると、これといって思い出せない(笑)。

N:魅力的な人物はたくさん出てきますよね。特に魅力的だったのは、ピラル・テルネラです。トランプ占いが得意で、150歳くらいまで生きる女性です。

T:男性目線だから、女性が読んだら面白くないかもしれません。いやらしさも随所に出ていますし。僕も読んで「面白いな」と思ったんですけど、言われてみれば、女性からしたらイマイチかも。むしろ登場人物では、魅力的な女性はたくさん出てきました。

Y:私は、語り手と世界に距離感があると思いました。だから、誰かに感情移入するようなタイプの小説ではないのかな、と。

K:三人称で、神の視点で書かれていますからね。

U:男目線であることはそんなに感じなかったですけど、でも確かに、女を取り合うシーンはありましたね。ピラル・テルネラもそうでしたけど。

S:でも、そういった意味での嫌悪感とかは全然なかったですよ。

Y:グロテスクな感じもあまりないですね。殺したりするシーンもある割には。

T:後半になると女性の強さが際立ってくるんですよ。男がだらしない、バカばっかりみたいな。そのあたりでうまく、女性が強いという感じが出されてます。

Y:女性は同じ名前の人はいないんですか?

N:アマランタ・ウルスラがいますね。

K:レメディオスは3人出てきます。

N:いましたね、3人。

K:レメディオスのファンなので(笑)。

U:一人目のレメディオス、覚えてないんですけど(笑)。

K:町長の娘さんで、一番小さいのに「なんでお前、そいつなんだ」っていう……。

U:ああそうだ、いたいた。

K:それです。「娘レメディオス」です。

U:7人の娘のなかで唯一、寝小便のクセが治らなかったレメディオスですね。いましたね。ついこの前読んだのに覚えてなかったです。

Y:ぜんぜん読者に媚びていない感じはします。ふつうだったら、「この語りでわかるかな」って気にしそうなものですけど。

K:読者をバカにしている感じもします。

Y:煙に巻こうみたいな感じです。

K:ガルシア=マルケスがインタビューで、「このなかにはいくつもの矛盾があるんだ、わかるかい?」みたいに答えたらしいですけど。

U:もう、全部が矛盾という気がします(笑)。200歳近い老人の存在とか。

N:空飛ぶ絨毯をみて、「こんなもの大したことない」と言ったりするのも、矛盾とは違いますがいいですよね。

Y:私はそこを読んだときに、「これは名作かもしれない」と思いました。

S:私も「なるほど、そういう系統の話なのね」って。

Y:私が最初に面白いと感じたところです。

N:ホセ・アルカディオ・ブエンディアが、窓から、子どもたちが空飛ぶ絨毯に乗って遊んでいるのを見て、「あんなもの大したことない」って言うんですよね。

Y:そこで「面白いな」と感じると同時に『百年泥』を思い出して。「ああ、これを真似しただけだったのか」って。

K:先ほども出ましたが、黄色い花が雨のように降ってくるシーンは印象的でした。

T:そこは確かに映像的でした。

K:黄色い花はちょくちょく出てきますよね。変な出方もしていました。メルキアデスの入歯を洗うシーンで、コップの中に黄色い花が浮いていたり。そういう、細かいところが引っかかったりしませんでした?

T:たくさんありましたよ。

U:僕は黄色い花の描写、あまり覚えてないです。それより黄色い蛾のほうを強烈に覚えてます。

N:必ずマウリシオの近くを飛んでいるという蛾ですね。

主役は誰なのか

Y:クライマックスはあるんですか?

N:あります。すべての伏線が一気に収束していくのは見事でしたよ。きれいな幕引きでした。

U:結末だけでなく、山場はたくさんありました。ぜんぜん平らではなくて、大きな山だけでも4つくらいありました。

219ページから第10章に相当するんですが、これが第1章と同じ始まり方をしているんです。ここではっきりと、「ああ、代が変わったんだな。これで主役が交代したんだな」と感じました。臨終のシーンを冒頭に持ってきて、そこから回想して物語っていく展開もくり返されていて、「すごい作品だな」と思いましたね。ページ数も全体の半分くらいですし、「ここで折り返しなのか」「もう1回始まるんだ」と。

Y:アウレリャノ・ブエンディア大佐が主役なんですか?

N:前半の主役です。

Y:61ページの時点では、ぜんぜん主役感がないです。ふつうの物語だと、主役の人を追っていきますが、そういうことがないですよね。大佐は冒頭だけ登場して、むしろその親のホセ・アルカディオ・ブエンディアが主人公のような感じがします。

N:確かに、最初はブエンディアが主人公ですね。

U:大佐もまだ子どもですし。第4章で時間が10年くらい飛んで、成長して、そこから雰囲気が変わっていきます。

T:4章って、どこでわかるんですか?

U:数えました(笑)。

K:全部で20章なんですよね。

U:そうです。

N:第1章とか、書いてないですもんね。

T:ぜんぜん、気にしてませんでした。

U:章立てを数えたのは、読む時間を計算したかったからです。1章あたり20~25ページくらいなんですが、1章を読むのに30分くらいかかったんで、やっぱり1ページ2分ですね。今回は挫折本のなかの挫折本ということで身構えていましたし、「途中で挫折するわけにはいかない」と、わからなくならないように系図を書きながら読んでいって、数えたところ最終的に20章でした。

K:僕は10年くらい前から「読みたい、読みたい」と言いながら、読んでなかったんです。「難解な作品」と聞きますが、実際に読んでみれば、そんなに難解な作品ではないと思うんですよ。変な小説ですけど。あまり読んだことのない小説だな、と思いました。

U:そうなんです。難解じゃないんだけど、時間がかかるんです。絶対に斜め読みとかできないし。飛ばしても困るような話ではないんですけど、飛ばせない。

N:そこです。飛ばせない、目が離せないんですよ。一人ひとりがどんな最期を迎えるのか。

U:確かに、途中から「どういうふうに死んでいくのか」が気になりました。大佐もなかなか死なないし。「これ、絶対に死んでいるだろう」というシーンがあっても、平然と生きている。

N:戦争でも32回負けていますしね(笑)。それでも生き延びているんです。

K:先ほどから話題に出ている『百年泥』というのは、最近の作品ですか?

Y:芥川賞受賞作です。『おらおらでひとりいぐも』とW受賞した作品です。

K:印象は重なるんですか?

Y:『百年の孤独』を読んだあとだったら、『百年泥』を読んだときに感じた衝撃はなかっただろうな、と思いました。『百年泥』を読んだときはすごく面白かったんですけどね。日常生活のなかに空を飛ぶ人が出てきて、「こんな小説、読んだことない!」と思ったんですけど、それよりも前からふつうにあったんだな、と。選評でもさんざん言われてましたよね。マジック・リアリズムだって。

U:『百年泥』はインドが舞台で、突然、洪水に襲われて町が泥に埋もれて、その泥のなかから人が出てきたりするんですけど。

Y:文体も似てますよね。淡々とした書き方というか。

U:教師役と生徒さんのやり取りは面白かったんですが、全体的にはあまり印象に残ってないです。読んだときも、マジック・リアリズムっぽい要素を除いたら何もなくなっちゃうと思ったんで、これは絶対に受賞しないと思ったんですけど、まさかの、そこが評価されての受賞となりました。

Y:私は『百年の孤独』を知らなかったから、マジック・リアリズムっぽいところが面白いと読んで、受賞すると思いました。でも『百年の孤独』を読んでからだと、面白みは減ります。

U:真似てはないけど、影響はかなり受けていますよね。でも『百年の孤独』を読んで意外だったのは、「思ったよりもマジックな描写が少ないんだな」ということでした。もっとすごいことが起こるのかと思ったら、鍋で何かを沸かしていたらウジ虫が湧いたとか、小ぢんまりとしていましたよね。レメディオスの昇天シーンはともかく。

Y:ファンタジーにいかない、ギリギリのところだと思います。

近親相姦と豚のしっぽ

U:皆さん、豚のしっぽのネタはご存知でしたか? 巻頭の系図にも書かれてますが。

T:近親相姦をすると、豚のしっぽが生えた子どもが生まれるという警告ですよね。それが冒頭から前提として語られてきたのに、最後は近親相姦をしたことで、豚のしっぽが生えた子どもが生まれたということですよね。

N:おばと甥でした。

U:始祖ウルスラのいとこにも、豚のしっぽの子がいるんですよね。

Y:序盤で出てきます。

U:それで、ウルスラだけがやたら「豚のしっぽが生まれるよ」と、一人ビクビクして一族を見守っていくという……。

T:そのへんはよくわからなかったですけど(笑)。

S:一番最初のウルスラとホセ・アルカディオが、そもそも近親相姦なんですよね?

U:そうです。

S:それ以降はなくて、一番最後にもう一度近親相姦が起きて、集落が終わりを迎えたという話ですよね。

U:そうです。でも、ウルスラとブエンディアは8親等離れてます。お互いのひいおじいさんが兄弟です。で、ウルスラのおじかおばと、ブエンディアのおじかおば同士で子どもができて、それの子に豚のしっぽが生えていた。これが、いとこ同士だから4親等同士の子どもなんですけど、ウルスラはその後たびたび警告を発していく。でも、誰もまともに聞かない。「豚のしっぽをもつ子が生まれたっていいじゃないか」といった感じになります。最後にウルスラがいなくなって、何も知らない世代になってから豚のしっぽが生まれます。

先ほど、唯一愛で育まれた子どもという話でしたが、唯一ではないですよね? それより前は、愛のない夫婦ばかりだったのかといわれると、そんなことはないと思いますが、ともかく、本当によくわからない小説ですね。

Y:『悪童日記』※7も思い出しました。心のなかを書かずに、行動だけを書いていくところが。土を食べないように一生懸命になるところとか、意外とみんなこの子をかわいく思っているんだな、と思いました。

※7 アゴタ・クリストフ著、1986年初版。日本語版は堀茂樹訳、早川書房、1991年初版(のち文庫)

U:レベーカですね。レベーカは最初、好きでしたけど、途中から忘れちゃいました。

Y:もともとここのうちの子じゃなかったんですよね。

それぞれの死

N:アマランタがずっとレベーカに気をかけていたという。仲は悪いんだけど、ずっと気にかけてました。レベーカの葬式のために何かしたり。

U:アマランタは、レベーカにバカにされて殺意を抱いています。

Y:えっ、レベーカは殺されるんですか?

U:いや、殺されないです。

Y:よかった。安心した(笑)。

U:途中で出てこなくなりますが、長生きして、最後で再登場します。

N:アマランタの最期もなかなか素敵でしたよね。

U:そういえば、全員の終わり方をまとめようと思ってまとめきれませんでした。

N:行方不明になった人もいましたね。

Y:年表にしようと思ったということですか?

U:人物別に、どのような最期を迎えたか書きたかったんですよ。

Y:これって、実写化されているんですか?

T:聞いたことないですね※8。

※8 2019年3月、ネットフリックス社が映像化を発表した。これが本作初の実写化。

N:実写化したら連続ドラマで1年間かかりますよ。

U:まさに大河ドラマですね。登場人物の最期ということでは、レベーカは語られてなかったと思うんですが……。

N:いや、自然死してます。最後のほうです。

U:ほんとだ。395ページですね。

Y:〈年の暮れにレベーカが死んだ。〉って書いてある。

U:ネタバレ。

Y:いや、でも殺されなくてよかったです。

U:この直前に怪物が出てくるんですよ。二足歩行をする獣が。

K:けっこう好きだったんですけど、ピエトロ・クレスピは家系図に載ってないんですね。

N:レベーカとアマランタで取り合うんですよね。

K:イケメン代表でした。

T:途中で一気に家族が増えましたよね。

K:17名とか。でも、このあたりは雑でしたよね。次々に殺されて。すごいですよね、あそこ。

U:100ページを過ぎたあたりから急に人が増えて、「これはもしかしたら読み通せないかもしれない」と思いました。

T:あちこちでつくった子どもが一気に出てくるんですけど、すごいなー(笑)。

K:ほんと、すごい(笑)。

T:一気に大家族になる。

K:ここから17名問題ですよね。

Y:また覚えにくい名前なんですよね、みんな。

U:死に方でいえば、クレスピは自殺したんですね。

マコンドの物語

K:物語自体には起承転結はぜんぜんないんですけど、町としてのマコンドは、すごく発展して最後に衰退するという描写が見事ですよね。後半で虫に悩まされる描写があるんですが、そのへんもきれいでしたね。

T:繁栄と衰退の物語ですね。

N:文明の勃興から繁栄、そして衰退へ。

Y:舞台はずっとマコンドですか?

K:マコンドです。

Y:マコンドが主役という感じでしょうか。

K:そうですね。鉄道が初めて町に通ったシーンも印象的でした。

U:あそこはいいですよね。

K:華やぎましたよね。

N:アウレリャノの17名の子どもの一人が鉄道を誘致したんですよね。

K:そうでした。

U:アウレリャノ・トリステです。で、マコンド住民が初めて「鉄道」という単語を聞くんですよ。

Y:外の世界はあるんですね。

U:それで町とつながったことで、一気に発展していきます。

K:バナナ工場をつくったアメリカ人とかも出てきます。

Y:ところで、ノーベル賞の受賞理由は何なんですか?

K:「神話的な手法を採り入れた民話的な文学」らしいんですが、この理由も意味がさっぱりわからない(笑)。

U:受賞したのは『百年の孤独』単体ではないと思います。業績全般が評価されたんではないでしょうか。

T:でも結局、授賞理由はこの作品の評価によるところが大きいんじゃないですか?

U:ほぼそうだと言っていいと思うんですけど。

Y:文明ができる過程から衰退までを描いているからでしょうか。

K:それよりも表現だと思います。それまでにない表現方法が評価されたんじゃないでしょうか。

T:カフカ的な感じは受けます。

K:ガルシア=マルケスは、カフカとフォークナーに影響を受けたみたいですね。

Y:カフカも、マジック・リアリズムですよね。目が覚めたら虫になっていたり(笑)。

K:そうですね(笑)。

U:途中の革命軍の闘いの描写のところがよくわからなくて、停戦と再戦をくり返していますよね。全体を読み通しても、この描写は必要だったのかなという気がしています。

S:私は最初の町長が現れたところでわからなくなりました。なんで派遣されてきたんだろう、って。

N:レメディオスの父ですね。

K:存在感の薄い町長でした。

U:たまにマコンドの外からも人は来ていましたね。でも突然、政治の話が始まってわかりにくくなりました。

S:個人がつくりあげた町にも政治家が介入してくるんだって思って。そのあたりはよくわかりませんでした。

U:政治的なメッセージを込めようとしたんでしょうか。

T:戦争する意味がよくわからなかったです。

N:主義主張は関係なく、自分たちが政権を取るために戦っているんだと言ってました。

U:そういう描写、ありましたね。

Y:現代の政治と変わりませんね。

N:結局、戦争で変わったのは「いつ神にに祈るか」ということだけだった、と。どっちが政権をとっても同じだった。

U:そのあとも大佐はゲリラ戦を展開しますが。

K:政治的思想は何も語られていなくて、しかも大佐になるきっかけも明確なものがなくて、口約束だけでそっちの世界に入っていった気がします。すごく唐突に政治の世界に入った印象です。

U:選挙が近いというところから政治の話になったんですが、急に現実的になったな、という感じでした。

Y:現代社会へのメッセージでしょうか。

U:そういうのもあるのかもしれません。

S:労働組合みたいなのもありました。

N:労働組合が一気に瓦解して……。

S:それは大佐でしたっけ?

N:大佐ではなく、ホセ・アルカディオ・セグンドですね。彼が労働組合をつくったんですけど、つぶされたどころか全員虐殺で……。

K:それが3000人の……。

N:ええ。3000人を殺したんですけど、全部なかったことになっている。

U:それが町が衰退するきっかけでもありました。

N:そもそものきっかけはバナナ工場でしたけど。

U:戦争は、「大義なき戦争」みたいな感じで始まりましたね。

耳から血を流すのは誰でしたっけ?

K:ホセ・アルカディオではないですか?

N:レベーカの旦那さんです。長男です。

U:ほんとだ。よく記憶されてますね。161ページでしたね。

Y:長男、帰ってくるんですか?

U:帰ってくるんですけど、すごい大男になっていて、全身に入れ墨をして、見ただけではわからない。こういう、変身みたいなのが起こるのもマジック・リアリズムです。

K:土を食べていたレベーカも素敵な女性になりますし。

U:その、ホセ・アルカディオが殺された場面で、〈マコンドで真実がついに明らかにされなかった不思議な出来事は、恐らくこれくらいのものだろう。〉って書いてあるんですけど、これ、ツッコミどころが結構多いなと思って、ここの描写はすごく好きでした。子どもに計算を教えているアマランタの下を血が流れていって、ウルスラがそれに気づいて、たどっていくと、右耳から血が流れていたという描写ですけど、ここはすごいです。〈歌うように節をつけて、三タス三ハ六、六タス三ハ九、とやっている〉とか。

このあとで、初代のお父さんが栗の木にくくりつけられるんですけど……、あ、違う。すでに栗の木にくくりつけられていて、寝室に運ぶんだけど、翌朝また栗の木にくくりつけられているんだ。なんか、こういうのがすごく面白いというか、いろんな作品に影響を与えるんだろうなと思いました。それで、このあと初代が死ぬんでした。

N:それで、黄色い花が降ってくるんです。

U:ここは一つのクライマックスでした。第7章の最後です。

印象的な小道具では、金貨が入った像が出てきますよね。これ、どこが初出だったのか、見返しても分からなかったんですよ。

K:埋蔵金だか何だかですよね。

U:それです。この聖ナントカ像が最初どこで出てきたのか、思い出せない。気づいたらあった(笑)。こういう、果たしてちゃんと書いてあるのかいないのか、読みながらわからなくなっていくのも独特でした。

大陸の実相を反映

Y:ガルシア=マルケスのノーベル賞の受賞理由ですけど、「現実的なものと幻想的なものを結び合わせて、一つの大陸の生と葛藤の実相を反映する豊かな想像の世界をつくり出したこと」だそうです。

K:ピンとこないなぁ(笑)。

U:やっぱり南米の歴史をすごく反映しているんでしょうね。

Y:一つの国というよりも大陸ですよね。

K:南米ではバカ売れしたんですよね。こんなマニアックな小説が(笑)。考えられないですけど。

U:日本語版も結構売れてますよね。僕のは人からいただいたものですが、2014年の17刷です。

N:いまの版は2006年ですね。それまでは上下二段組で、僕は最初それを図書館で借りて読んでいたんですけど、貸出期限が切れてしまって、新しいのを借りて読みました。

K:古いのはカバーも違うんですよね。絵画的なもので、あれ、すごくいいですよ※9。

※9 下参照。

T:訳者は一緒ですよね。

K:なんで文庫化しないんでしょうか。

Y:本当ですよ(笑)。

N:権利関係かもしれませんね。

Y:単行本は重いです。

T:寝ながら読みにくいですし。

U:版型以前に、内容的に、寝ながら読んだら寝ちゃいそうですが。

T:その本は、買われたんですか?

K:新刊で買いました。旅行に行くときは持っていこうと思います。旅の一冊はこれです。

U:旅先で読み返すんですか?

Y:毎回、新鮮な気持ちで読めそうですよね。

T:旅行には文庫のほうがいいんじゃないですか(笑)。

K:文庫化してほしいですよ。単行本はデカいです。

T:ちなみにウンベルト・エーコの『薔薇の名前』も文庫化されてません。

K:上下巻ですよね。

U:Tさん、読みました?

T:読みました。

U:すごい。

T:でも映画になっているから、読まなくても映画を見ればいいですよ。

U:実は、次の課題図書で『薔薇の名前』をやりたいと思っているんですよ。海外文学の三大単行本というのがあるらしくて、『百年の孤独』と『薔薇の名前』と、あとはすでに文庫化された『アルジャーノンに花束を』なんですけど。これが、なかなか文庫にならない三大単行本と言われていたらしいです。それに『薔薇の名前』は、NHKの「100分de名著」で取り上げられた余韻もあって、いろんなところで平積みになったり、面陳されたりしているので、読むならいましかないだろう、と。逆に、いまを逃したら一生読まないのではないかという気がしています。

Y:『百年の孤独』は、くり返しになりますが、自分が編集者だったら10ページで「書き直してきて」って言いそうです。傑作だということを知らなかったら、最後まで読もうと思わないかもしれません。

U:それでいうと、僕は77ページまでがものすごく面白く読めました。続く第4章からトーンが変わった気がして。ダンスパーティの場面があったり、ヨーロッパ的というか、それまでの土着の雰囲気がなくなったことで、最初の退屈の波がきました。イタリア人のクレスピも異質な気がしましたし。閉じた世界の濃密な話だと思いながら読んでいたら、意外と外の世界とつながっていて、それでちょっとテンションが下がりました。

Y:クレスピという人物名は親しみやすいですね。それまでは、覚えられない名前ばかりだったんですが。

T:カタカナの名前は覚えにくいです。

Y:それでもピエトロは馴染みがある外国人の名前です。ホセ・アルカディオ・ブエンディとかは、自分のボキャブラリにない単語です。

U:最初のジプシーの人たちの不思議グッズのところですごく面白くなって、70ページくらいまでは一気に読めたんですよ。だから、僕が下読みをしたとすれば、「これはナシ」とは言わないと思います。続きが気になる。でもこういう作品って、新人がいきなり書けるか書けないかは別にして、持ち込み原稿だったら相手にされない可能性は高いですよね。

Y:ガルシア=マルケスはキャリアを積んでから書かれたんですか?

U:若いころの作品ではないですよね。

Y:40歳のようです。意外と歳を重ねてからですね。でも、40歳でこれを書けるってすごいです。

T:この人、もともと新聞記者だったんですよ。

Y:そうなんですか。

U:年譜を見ると、ほかの代表作はこれよりもあとです。『族長の秋』『予告された殺人の記録』『コレラの時代の愛』とか、有名な作品はこれよりあとです。

Y:最初の長編ということでいえば、デビュー作に近いかもしれませんね。

U:それにしても、なんでこれを書こうと思ったのか不思議です。

Y:最初から売れているんですよね。「ソーセージ並みによく売れた」と、ウィキペディアに書いてあります。

U:南米だと親しみやすかったんでしょうか。

Y:名前も日本でいう「太郎」みたいに、現地ではなじみやすいものなのかもしれませんね。

U:梨木さんの解説だと、ガルシア=マルケスがお母さんから聞いた話をモチーフにしたそうですね。だから、身近な昔話みたいな雰囲気があって、そこから急に話が広がっていくような感じで展開するから、現地では親しみやすかったのかなと思います。そういうことでもないと売れないのではないでしょうか。

人間臭い大佐、取り違えられた双子

Y:一番好きなキャラクターは誰ですか?

U:最初はレベーカが好きだったんですけど、次から次に人が出てくるので、途中で印象がなくなっちゃいました。

N:女性だとピラル・テルネラです。長男の相手であり、次男の相手でもあるという。

U:ピラル・テルネラはあまり印象にないですね。

N:あとはアウレリャノ大佐です。人間臭いキャラクターがよかったです。

U:大佐って、もう一人いましたよね。ヘリネルド・マルケス大佐。

N:アウレリャノ大佐の友人ですね。

U:人間性という点では、この二人は仲がいいのか悪いのか、よくわかりませんでした。

N:「親友」と書いてあったと思います。

U:でもアウレリャノ・ブエンディア大佐は、マルケス大佐に死刑を宣告していますよね。翌日撤回してるけど。200ページ付近です。このへんのくだりがよくわかりませんでしたが、同時に2つ目の山場として楽しめました。

Y:退屈の山は何回くらいありましたか?

U:それも4回くらいでした(笑)。でも、全体を通してみれば、面白いところのほうが多かったですよ。

Kさんの推しキャラクターはレメディオスですよね。

K:そうです。女性が全般的に魅力的でしたね。フェルナンダも嫌いじゃないです。

U:フェルナンダは意外と重要人物でした。まったく血縁関係のない、新しい血でしたし。こういう外からきた人がブエンディア家の地の事をすごく気にするのが面白かったです。

N:ピラル・テルネラもそうです。150年くらい生きたから、一族のすべてをわかっている。

U:女性が、豚のしっぽのことを言い続けるのが面白いです。ウルスラに始まって。

K:双子のセグンドは、あまり印象に残りませんでした。最初は「新しい展開が起こるのかな」と思ったんですけど。双子という設定が生かされなかったかな、と。全体的に男性のほうは薄味でした。

U:でも、この双子はマジック・リアリズムでしたよ。

S:この双子は結構重要だと思います。双子がいないと、名前の設定の意味が生かされない。

U:えっ、そこまで重要ですか。

S:重要です(笑)。

U:そうか、生まれたときはそっくりだった双子が、10歳くらいから、帯びた名前のとおりに成長して見た目も変わっていったんですよね。

S:でもそれも、結局は取り違え説がありました。名前の付け間違え説が。

K:アウレリャノがアルカディオっぽくて、アルカディオがアウレリャノっぽいんですよね。どういうことなんだ、と(笑)。

Y:でも、ありません?「この人、田口っぽいな」とか。「正雄っぽくはあるけど、忠っぽくはない」とか(笑)。

U:「名は体を表す」ですね。でも、双子の取り違えのところは、よく読んでなかったかもしれません。

K:実際に取り違えられたんでしたっけ?

S:取り違えというか、名付け間違えというか、そういうことが明らかになりましたよね。

N:えぇ。最後の最後で墓が取り違えられちゃったんですよ。同じ日に死んじゃったんだけど。

S:途中で、どっちがどっちか分からなくなっちゃうんですよね。冠みたいなのを付け替えたりしていて。そこから取り違え説が出てくるんです。2人でいたずらして、周囲の大人がわからなくなっちゃう。

U:そうだ、ありましたねそのシーン。

不信心のフェルナンダ、長命のウルスラ

U:読んでて笑ったシーンはありませんでしたか? 電車のなかで思わず噴き出したりとか。

N:小町娘のレメディオスが、本当に男を殺しに来ているような女性だというのがわかるシーンは面白かったです。3人か4人くらい死んでます。ほとんどギャグみたいな感じで。

K:僕のなかでは、おまるが結構笑いポイントでしたね。72個のおまるとか、おまるの部屋とか(笑)。

U:僕が一番面白かったのは、豚のしっぽの父になるアウレリャノが、どういうふうに生まれたのか隠されたところです。で、そのことを知っているフェルナンダは、籠に乗っているのを拾ったことにしたいんだけど、尼僧に「誰もそんなこと信じない」と言われたときに、「聖書を信じるくらいだから、この話だって信じる」という、このセリフが一番面白かったです。

N:フェルナンダが一番敬虔な宗教者のはずなんですが(笑)。それがそんなことを言ってるんですからね。

U:このへんは、キリスト教をすごくコケにしている感じがして面白かったです。

K:読み返すと、金色とか黄色がたくさん出てきますよね。

U:後半でずっと雨が降って、そのあと日照りになりますけど、これってあんまり意味がないですよね?

N:町の崩壊には一役買ってますよね。4年の大雨と10年間の干ばつが。

U:虐殺があったから、こういう天災が起きたという理解でいいんでしょうか。

N:虐殺はなかったことになってますから。それもギャグですよね。

Y:ブラックユーモア的なものが多いんですか?

U:風刺じゃないけど、虐殺を隠ぺいするとか、意図するところがあるかもしれませんね。

Y:序盤で、みんなが家のなかから一歩も出なくても外のことがわかるようになるという描写があって、それもブラックユーモアのような感じがしました。執筆当時はテレビのことをいっていたのかもしれないけど、いまはネットだよなぁって。

U:ウルスラが死ぬシーンも印象的でした。

N:旦那さんの死と対照的でした。ここでも何かが飛んでくるんですよ。

U:飛んできましたっけ?

N:393ページですね。小鳥が飛んできてます。

U:本当だ、あったあった。思い出してきました。それで、この直後なんですね、二足歩行の獣が出てくるのは。読んでいたときは、エピソードとエピソードの間隔がすごくあいているように思えたんですけど。

K:不思議な感じですよね。

U:ほんの20行前のことが、はるか昔のように感じます。

K:いま読み返すと、すごく新鮮に感じますね(笑)。

U:途中からウルスラがすごく好きになりましたね。ずっと生きていてほしい、と。

K:それが死んじゃうんですよね。

Y:392ページはまだ生きてますよね? ウルスラは「生きてるよ!」って言ってますけど。

U:これ、実際は死んでるんですよ。本人は「生きてるよ!」と言うんですけど、看取ったアマランタが「ほらね、息もしてないわ」と言う。でも、いくら三人称の神の視点とはいえ、ぶっ飛びすぎてると思いますが。

Y:ずっと突き放して書いていたのが、ここではズームされて、クローズアップされている気がします。

K:前半で死んだピエトロ・クレスピについても、後半で、クレスピが着ていたのと同じようなシャツが、よくわからないかたちで再登場をしていますよね。そういうところもすごく不思議でした。

U:ウルスラの直後にレベーカが死んでますね。Tさんは、好きな人物はいましたか?

T:チョコレートを食べて空中浮遊する女性です。

U:たしか、この最初で初めて空を飛んだ人ですよね。

T:あとは土を食べる少女です。後半でも再登場しますが。

N:レベーカですね。

U:年を取ってからも土を食べてました。

T:ずっと土を食べているんですね。

U:50年くらい忘れられて、作中で「あ、生きてたんだ」と言われてますが、読者も同じ心境です。

T:大佐にはあまり野望が感じられなくて、何のために戦っているのかわかりませんでした。

N:自分のプライドのためでしょうか。

U:なかなか死なない、不死身のような人もいれば、あっけなく死ぬ人もいました。

N:女性はなかなか死なないですよね。

U:でも豚のしっぽの生みの親、アマランタ・ウルスラはあっさり死んでいます。出産後に血が止まらなくなって。

T:全体的にぼやかしているんですよね、それぞれのエピソードとか、全体のストーリーとか。「なんでだろう?」と思うのがたくさん残されたままで、はっきりしない。読者の想像に任せている。『百年の孤独』を読んだイサベル・アジェンデが、その内容をはっきりさせたものを書いたんですね。それが『精霊たちの家』※10という作品なんですけど、ここでは、何のために戦争をするのかとか、そういうことがはっきり書かれています。読みやすい。

※10 イサベル・アジェンデ著、1982年初版。日本語訳は木村榮一訳、国書刊行会、1989年初版(のち河出文庫)

U:空を飛ぶ人は出てきますか?

T:そこまでのマジック・リアリズムの感じは出てきません。どっちが面白いかは人それぞれだと思いますが、『精霊たちの家』のほうがわかりやすいです。

結末への疾走感

U:『百年の孤独』では、繰り返しになりますが、最後の2~3ページがすごかったです。

Y:映画のコピーみたいですね。「最後の2ページで、あなたは」みたいな(笑)。

N:確かにこれはすごいですよ。最後の2ページで伏線を回収して収束していくのが。

T:ラストのために書かれたような、素晴らしい小説です。

U:ほんと、読んだらこういうのを書きたくなると思います。「自分だって書けるんじゃないか」って。

Y:1行1行を取ったら、書けない文章ではない気はしますよね。

U:そこなんです。空想したことをそのまま書いたら仕上がるような気はします。

Y:つじつまが合ってなくても成立しそうですし。思いついたことを書いて行けばいいような。

N:でも実際は、すべてが計算され尽くしている。

U:「歴史は繰り返す」ということも、けっこう大きなメッセージだと思います。名前も繰り返されるし、同じような人が現れるし、口ぐせまで伝わっていきますものね。この物語で読むと面白く読めるんですけど、引いた眼でみると、人間の歴史そのものを語ろうとしているのかな、と。そんな感じです。

あと、終盤になると「最後」という単語がよく出てきましたね。「最後のジプシー」とか。

Y:すでにこの都市が崩壊したあとまで知っているナレーターなんですよね。

U:一番最後のところは、「マコンドに最後の朝がきた」となっています。地の文がまず予告めいているし、登場人物も、突如としてハッとさせるようなことを言いますよね。誰かが来る、というような。そういうのも含めて、すごい作品だと思います。

Y:でも61ページの時点では、先がどうなるのか全然わからないです。

U:細かい点ではストーリーを追いにくいのですが、通読すれば、思ったよりわかりやすかったという印象です。ちゃんと時間通りに進んでいるし。

K:1967年に発表された、半世紀も前の作品とは思えないですよね。改訳はされていますが、すごく読みやすかったです。

U:ただ、ちょっとでも気を抜くとわかりにくくなります。それで読み返しながら読んだから、時間がかかったというのもあります。

K:普通は何度も読み返すと頭のなかでどんどんつながっていくのですが、これに関しては読み返してもつながらないだろうな、とは思います。

U:直前を読み返しても思い出せなかったりしました。

K:文章を追っていくだけで精いっぱいになったりしますよね。情報量が多すぎて。

U:最後の20章も、457ページの4行目に「マコンドを見捨てるように」っていう忠告が入るんですけど、これ、誰が言ったんだっけって思いました。直前を見ると「彼は」って書いてあって、その彼って誰なんだろう?って。僕は正直、このあたりは集中力を落として読んでいたので、そんななか突然このようなハッとさせられるセリフが出てくると、「誰が言ったんだ?」ってなりました。結局このセリフは、一族の者ではない第三者のセリフだったんですけど。そういう人でもマコンドの予言をするから、余計にわかりにくい。

Y:そういう場面で、国語のテストで「彼は誰か答えなさい」って出題されたら困りますよね。

K:「そのときのアウレリャノの気持ちを述べなさい」という問題も答えにくいですよね。

U:問題にしづらいですよ。

さて、そろそろお時間ですが、最後に一言ずつ言い残したことがあれば、どうぞ。Nさんから。

N:そうですね。友だちには進めにくい作品だな、と(笑)。面白さを伝えにくい作品です。とにかくすごい。もう「すごい、すごい」としか言えないです。「どこが面白いの?」って聞かれても、答えにくい小説です。

U:説明しづらいですよね。「読んで、体験して」としか言えないです。Kさんはいかがですか?

K:長年読みたかったので、元号が変わる前に読むことができてよかったです。課題本に取り上げていただいたおかげで、ふんぎりがついて読むことができました。ありがとうございます。

U:こちらこそ、ありがとうございました。Tさんはいかがでしたか? 再読とのことですが。

T:主役が実際のところ誰なのかな、というのがよくわかりませんでした。最後に残るのはマコンドでしたね。

K:主役はマコンドじゃないですか?

N:そう、町が主役。

U:Sさんは?

S:はじめに「微妙だった」というようなことを言ったんですけど、皆さんのお話を聞いて、私はマコンドの繁栄と衰退についてあまり注目していなかったということに気づいたんですね。人間については面白く読んだんですが、マコンドが主人公だと聞くと、「あ、私は主役に興味をもっていなかったんだ」って。だから、「うーん」という感想になったのかな、と。でも、それ抜きでも面白く読めたので、マコンドのことがわかったら、もっと面白く読めたと思います。

U:ありがとうございます。Yさんは?

Y:平成のうちに読了したいな、と思います。それと、タイトルが『マコンド・クロニクル』とか『マコンド国物語』とかだったら、ここまで有名になったのかな、と思いました。

N:ああ、確かに。

Y:原語のタイトルがどうかわからないですけど。

U:直訳っぽいですよ※11。

※11 原タイトルは“Cien años de soledad”。直訳すると「孤独の百年」となる。

Y:そこに『百年の孤独』と付けたことが、この作品に大きな影響をもたらしているのかしらって、皆さんのお話を聞いて思いました。

T:それは大きいと思います。これじゃなかったら売れなかったかもしれません。

N:タイトルの勝利という感じはあります。麦焼酎の名前になるくらいの名前ですから。

K:いまや『百年の孤独』で検索すると焼酎ばかり出てきますよね。

Y:あれ焼酎なんですか? 洋酒かと思ってました。

N:1万円もする焼酎です。

U:そんなにするんですか!

K:味はウイスキーっぽいです。

U:飲まれたんですか?

K:飲みました。

N:1万円もするのに?

K:グラスだったら1000円くらいですよ。

U:でも、グラス1000円の焼酎って強気ですよね。

Y:名前は格好いいですよね。焼酎で「百年の孤独」って。

K:「千年の孤独」というのもありますよね。そっちのほうが安い(笑)。

U:いずれ機会があったら飲んでみたいです。ではそろそろ時間なので、本日はこのへんで。ありがとうございました。

2018.12.19開催、19.5.12記

コメント